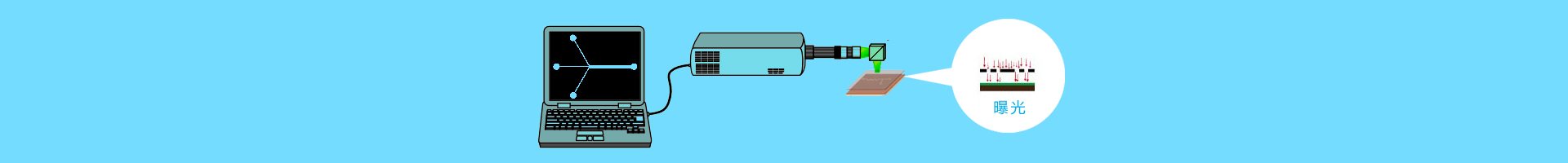

腦膠質瘤微流控芯片模型的構建及中藥半枝蓮藥效評價應用研究(下)

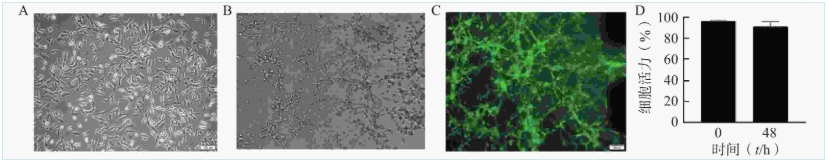

3.1腦膠質瘤芯片模型內的細胞生長情況

通過分析U251芯片模型中培養的細胞的表型和活力,評估該模型內腦膠質細胞瘤細胞的活性。在不改變培養條件的情況下,以1×107個/ml細胞密度接種構建芯片模型,培養48 h后進行活力和表型分析。圖2A為明場下細胞形態,圖2B為模型內的細胞形態,U251細胞在芯片內呈不規則的3D結構生長。圖2C為培養48 h后U251細胞活/死評估的熒光圖像,絕大多數為呈現綠色熒光的活細胞,表明模型內大部分細胞存活。與0 h芯片內U251細胞活力相比,U251細胞在芯片中培養48 h后仍顯示出較高的活力水平(>91%),說明細胞在芯片內培養48 h后生長狀態良好,可以用于后續的藥效評價研究(圖2D)。

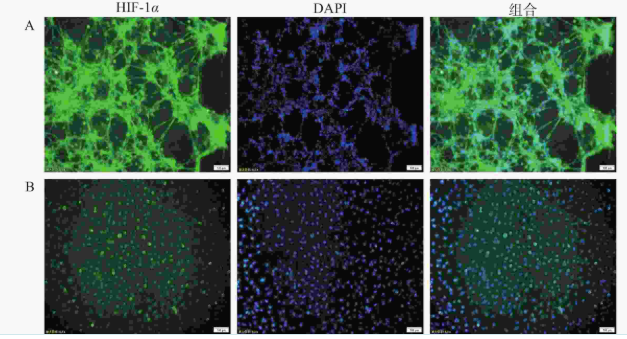

3.2腫瘤微環境表征結果

在腫瘤細胞高速生長與增殖的過程中,往往會伴隨缺氧環境的形成。為確定芯片模型中U251細胞是否處于低氧環境,通過免疫熒光染色,對2D培養和3D培養模型中的U251細胞進行HIF-1α的表征。如圖3所示,在3D培養的芯片模型中,缺氧狀態標記物HIF-1α的熒光強度高于2D細胞培養模型,說明在3D培養條件形成的立體環境中,部分區域細胞處于相對缺氧狀態,可能產生更強的缺氧反應;而在2D培養條件下,細胞間相互作用和信號傳導較為簡單,氧氣分布比較均勻,細胞的缺氧反應相對較弱。

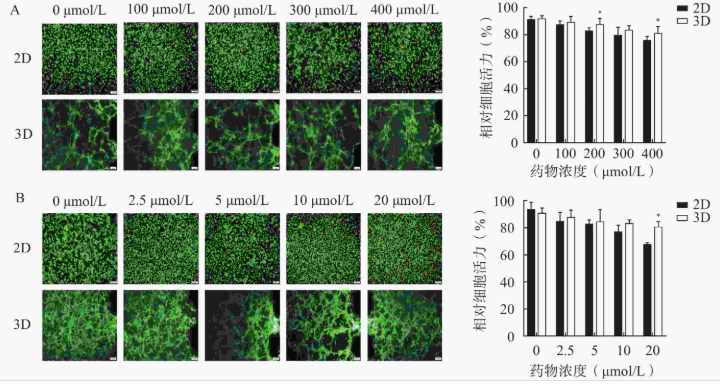

3.3模型內陽性藥活性評價結果

為了評估該芯片模型在研究藥物抗腦膠質瘤活性的適用性,分別考察了兩種抗腦膠質瘤陽性藥物,即TMZ和DOC,在2D培養和3D培養條件下對細胞活力的影響,結果如圖4所示。陽性藥TMZ和DOC對U251細胞具有一定程度的殺傷作用,隨著濃度的升高,細胞存活率逐漸降低;與2D培養相比,3D培養芯片模型內的U251細胞在暴露于不同濃度TMZ(100、200、300、400 μmol/L)和DOC(2.5、5、10、20 μmol/L)的細胞活力均較高,其中,200 μmol/L和400 μmol/L的TMZ組(圖4A)和20 μmol/L的DOC組(圖4B)細胞活力均顯著高于相應的2D培養組(P<0.05)。表明在相同濃度條件下,3D條件培養的芯片內缺氧微環境或細胞外基質能為細胞生長提供更穩定的條件,促進腫瘤細胞生長,從而表現出模型內細胞活力更高。

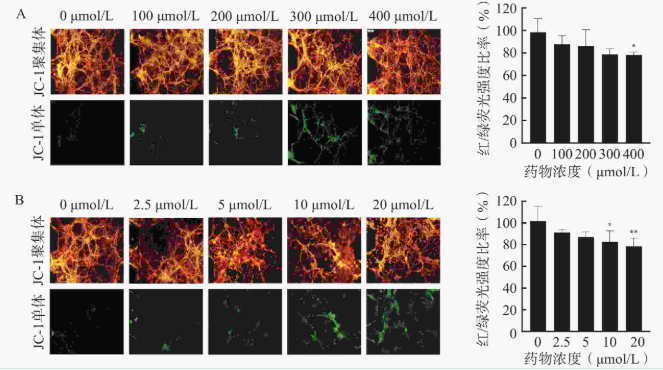

3.4 陽性藥對模型內細胞凋亡的影響

通過JC-1熒光探針監測細胞線粒體膜電位,評估芯片模型內細胞凋亡情況,以細胞活力更高的3D培養芯片模型作為研究平臺,并選擇陽性藥TMZ和DOC評價該芯片模型用于研究藥物抗腦膠質瘤活性的可行性,結果如圖5所示。通常在健康細胞的線粒體內,JC-1以高膜電位的紅色熒光聚集體形態存在;在不健康或發生凋亡的細胞線粒體中,JC-1則以綠色熒光的單體形式呈現。分別使用TMZ和DOC處理后,3D芯片模型內U251細胞的紅/綠熒光強度比率隨著藥物濃度的增加而降低,說明細胞內線粒體膜電位隨著陽性藥濃度的升高而下降,其中,400 μmol/L的TMZ組(圖5A)、10 μmol/L和20 μmol/L的DOC組(圖5B)與對照組相比,對U251細胞凋亡的影響有顯著性差異,說明這兩種陽性藥均可通過誘導細胞凋亡殺傷U251細胞。以上結果表明本研究所構建的U251細胞微流控芯片模型具有評價藥物抗腫瘤藥效的能力,可以應用于膠質瘤細胞的毒性評價和凋亡評價,為后續應用于中藥抗腦膠質瘤藥效評價奠定基礎。

3.5半枝蓮提取液抗腦膠質瘤藥效評價

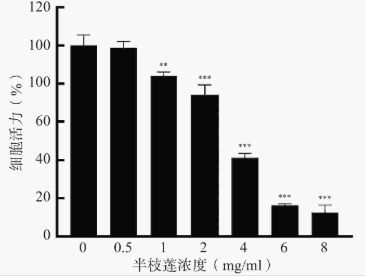

3.5.1對U251細胞的毒性實驗結果

采用CCK-8法考察不同濃度的半枝蓮提取液對U251細胞的毒性,確定適宜的給藥濃度。結果如圖6所示,在0.5~8 mg/ml的濃度范圍內,U251細胞的存活率隨著半枝蓮提取液濃度的增加而降低。為確保所選藥物濃度能夠有效殺傷U251細胞,同時避免濃度過高導致的非特異性毒性,本研究選擇2 mg/ml的半枝蓮提取液進行后續實驗。

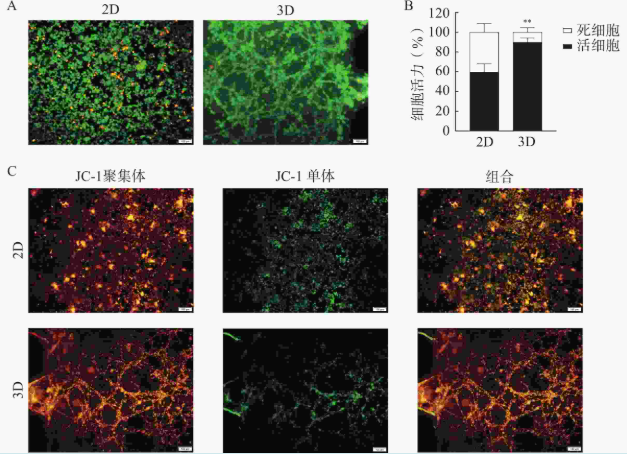

3.5.2基于U251芯片模型的半枝蓮提取液抗腦膠質瘤藥效評價

在所建立的U251芯片模型上考察半枝蓮提取液對U251細胞的殺傷作用,通過活/死細胞染色和凋亡實驗評價半枝蓮提取液的藥效,結果如圖7所示。2 mg/ml的半枝蓮提取液能在一定程度上降低細胞活力,與2D培養(平均細胞活力為64.82%)相比,3D培養的芯片上細胞活力更高(平均細胞活力為90.52%),提示在3D培養條件下可能需要更大劑量的半枝蓮提取液才能對腦膠質瘤細胞產生殺傷效果。此外,凋亡實驗結果顯示,2D培養條件下有更多的細胞出現了線粒體膜電位降低的情況,而3D培養條件下呈綠色熒光的JC-1單體較少,說明3D培養的細胞發生凋亡的較少。綜上表明半枝蓮提取液在一定程度上可以殺傷U251細胞,誘導細胞凋亡,同時提示基于傳統2D培養模型的藥物篩選或藥效評價結果與更接近體內腫瘤微環境的3D培養系統之間存在一定差距。

4.討論

神經膠質瘤的侵襲性和腫瘤細胞對化療藥物的耐受性使治療面臨重大的挑戰。盡管醫學科學研究取得了重大進步,但神經膠質瘤的預后仍然較差,手術、放療和化療等傳統治療方法效果不佳。目前,體外研究采用的細胞模型僅提供微觀層面的信息,無法模擬腦和腦腫瘤的解剖、功能和微環境狀況。因此,近年來的研究專注于開發更先進的細胞培養模型,能夠更好地模擬腫瘤細胞與復雜微環境之間的相互作用,以腫瘤球體、類器官、3D打印和微流控芯片模型等為代表的3D培養方式可構建較為理想的模擬腫瘤微環境的模型,為腫瘤細胞的增殖提供了合適的環境,并可作為體內腫瘤誘導的載體,從而可以研究腫瘤生長、侵襲以及與免疫系統的相互作用。

腫瘤微環境的細胞和非細胞成分都有助于神經膠質瘤的發生,腫瘤微環境的改變可以促進神經膠質瘤的發生、進展、侵襲和治療耐藥性。基質膠作為一種用于體外培養和模擬生物組織環境的生物材料,其物理性質和功能上高度模擬天然細胞外基質的關鍵特征,為腫瘤細胞提供支撐和3D結構,有助于細胞黏附、生長和分化,可以更完整地在體外模擬腫瘤微環境。PDMS具有透氣性、透光性、生物相容性以及易加工和成本低等特征,本研究使用的微流控芯片模型集PDMS應用優勢和微流控在時空間維度精確控制的特點,實現模擬體內腫瘤微環境的細胞培養,為腦膠質瘤體外模型構建、藥效評價和藥物篩選提供靈活可控的研究平臺。

腦膠質瘤動物模型因其存在基因和分子水平特征、腫瘤微環境等與人類存在差異、低通量、耗時長以及倫理問題等問題,細胞模型僅由腫瘤細胞組成,易發生遺傳變異和缺乏腫瘤微環境等缺點,導致腦膠質瘤候選治療藥物在臨床前試驗評估的失敗率極高。與動物模型和傳統的貼壁培養的細胞模型相比較,本研究采用人源的U251細胞構建的腦膠質瘤微流控芯片模型在形態、結構以及缺氧微環境的表達等方面更接近真實的腫瘤生長環境。作為體外研究模型,腫瘤細胞在該微流控芯片模型內的存活率、凋亡和對治療的反應等方面表現出更接近體內的行為,更真實地評估模型內腫瘤細胞對藥物或其他外界刺激產生的反應。因此,本研究中建立的微流控芯片模型在研究腫瘤生長、侵襲、藥物評價和篩選具有一定優勢。

腦膠質瘤的標準治療包括最大限度的手術切除、隨后的放療和TMZ同步化療,但許多小分子抑制劑和免疫治療策略都未能改善預后。中醫藥治療腦膠質瘤具有一定優勢,包括改善臨床癥狀、減輕放療和化療的不良反應、提高患者生存質量等。目前認為中醫藥防治腦膠質瘤的作用機制主要與改善腦膠質瘤免疫抑制微環境,促進腦膠質瘤細胞凋亡及抑制其增殖、侵襲、遷徙,抑制腦膠質瘤組織內血管生成,調節BBB通透性,促進氧化應激相關,同時還能夠提高腫瘤細胞對放化療的敏感性,減輕其不良反應,降低腫瘤耐藥性和復發的風險。中藥半枝蓮具有清熱解毒,化瘀利尿的功效,現代藥理研究表明半枝蓮具有抗腫瘤、抗病毒、抑菌、消炎等作用,可通過抑制血管內皮生長因子、缺氧誘導因子、基質金屬蛋白酶的表達等,調控相關信號通路的相互作用,抑制腦膠質瘤血管生成網絡機制的形成,發揮抗膠質瘤發生和發展的作用。有研究發現半枝蓮80%乙醇提取物對人膠質瘤細胞具有明顯的抑制遷移、侵襲作用,并具有濃度相關的抑制細胞存活率、促凋亡活性。He等研究發現半枝蓮活性成分野黃芩苷對人膠質瘤細胞U251和LN229的增殖、遷移和凋亡均有抑制作用,其作用機制可能與抑制PSEN 1/PI 3 K-AKT信號通路有關。相比之下,本研究利用所構建的更具生理相關性的腦膠質瘤微流控芯片模型評價半枝蓮抗腦膠質瘤作用。結果顯示,2 mg/ml的半枝蓮提取液能降低U251細胞的活力,通過降低線粒體膜電位誘導細胞凋亡,為進一步探究半枝蓮治療腦膠質瘤及其作用機制提供實驗基礎。

綜上,本研究采用2D和3D培養方式構建了模擬腫瘤微環境的腦膠質瘤微流控芯片模型。綜合芯片上細胞活力評價、腫瘤微環境表征以及兩種抗腫瘤陽性藥物對該模型進行表征并驗證。該模型成功應用于中藥半枝蓮的抗腦膠質瘤藥效評價,闡釋了半枝蓮通過誘導腦膠質瘤細胞的凋亡發揮抗腦膠質瘤作用,為中藥抗腦膠質瘤藥效評價、機制研究以及活性成分快速篩選提供研究平臺。

免責聲明:文章來源網絡 以傳播知識、有益學習和研究為宗旨。轉載僅供參考學習及傳遞有用信息,版權歸原作者所有,如侵犯權益,請聯系刪除。

標簽: 微流控芯片